APSA 2025 | Einreicher

WR. NEUSTADT

rtaustria Berufsfachverband für Radiologietechnologie Österreich

Sabine Weissensteiner, MA

“Bleischürze ADE” Informationskampagne über die (Nicht)Verwendung von Strahlenschutzmittel für Patient*innen bei radiologischen Untersuchungen

Beitragrtaustria Berufsfachverband für Radiologietechnologie Österreich

Sabine Weissensteiner, MA

“Bleischürze ADE” Informationskampagne über die (Nicht)Verwendung von Strahlenschutzmittel für Patient*innen bei radiologischen Untersuchungen

Kurzbeschreibung der Initiative

Von 1950 bis 2023 wurden Patient*innen in Österreich bei radiologischen Untersuchungen routinemäßig mit Bleischürzen versorgt, um sie vor strahleninduzierten Risiken zu schützen. Doch neue Technologien und wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über das Strahlenrisiko für Organe machen den Einsatz von Bleischürzen für Patient*innen nicht mehr notwendig. Vielmehr kann ihr Einsatz die Bildqualität beeinträchtigen und u.U. sogar zu unnötiger Strahlenbelastung führen. Daher wird international empfohlen, auf die Routineverwendung von Bleischürzen zu verzichten – für mehr Patienten*innensicherheit und für eine optimale Bildqualität. In Österreich werden diese Empfehlungen seit August 2023 umgesetzt.

Eine Abkehr von der seit Jahrzehnten gelernten Schutzmaßnahme „Bleischürze“ verlangte nach einer breitenwirksamen und niederschwelligen Kommunikation. Ziel war es, (potenzielle) Patient*innen sowie Vertreter*innen der Gesundheitsberufe über die Neuerung zu informieren, Ängste und Misstrauen abzubauen und Verständnis und Akzeptanz für den Wegfall der Bleischürze herzustellen.

Der Berufsfachverband für Radiologietechnologie Österreich startete im April 2024 gemeinsam mit der Kommunikationsagentur bettertogether die Info-Kampagne „Bleischürze ADE“. Allein mit der Pressearbeit konnten wir eine Reichweite von über 14 Mio. erzielen. Das Projekt liefert einen signifikanten Beitrag zur Patient*innensicherheit durch einen nachhaltig sicheren Umgang mit Strahlenschutzmittel in der klinischen Praxis.

WR. NEUSTADT

Universitätsklinikum Wiener Neustadt

Irene Kargl

Implementierung von Probentracking im Patiententransport

BeitragUniversitätsklinikum Wiener Neustadt

Irene Kargl

Implementierung von Probentracking im Patiententransport

Kurzbeschreibung der Initiative

Die Initiative zur Optimierung der klinikinternen Transportlogistik entstand aus dem Bedürfnis, die Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit nachhaltig zu stärken. Insbesondere bei zeitkritischen Cito-Transporten – etwa bei Blut- oder Gewebeproben sowie der Verabreichung von Medikamenten (Zytostatika)– ist ein reibungsloser, transparenter und sicherer Ablauf von zentraler Bedeutung. Ziel des Projekts ist es, durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien (z. B. Barcode-Scanning und Sendungsverfolgung) sowie durch die Einführung effizienter Routenkonzepte (wie dem Milkrun-Prinzip), folgende Verbesserungen zu erreichen:

- Minimierung von Transportfehlern durch lückenlose Nachverfolgbarkeit

- Verkürzung von Reaktionszeiten bei zeitkritischen Transporten

- Vermeidung unnötiger Wege zur Entlastung des Personals

- Sicherstellung der Prozessqualität bei sensiblen Transportgütern

- Steigerung der Versorgungssicherheit für Patient:innen

- Erhöhung der Arbeitssicherheit für Mitarbeitende durch klare Abläufe und weniger Zeitdruck Steigerung der Versorgungssicherheit für Patient:innen

Langfristig soll das Projekt einen indirekten wie direkten Beitrag zur Behandlungsqualität leisten, indem es Pflege- und medizinisches Fachpersonal entlastet und gleichzeitig eine verlässliche logistische Grundlage für den Klinikalltag schafft.

LINZ

Kepler Universitätsklinikum GmbH

Nina Füreder

Decision - KI-unterstützte klinische Entscheidungsfindung und evidenzbasierte Medizin im Kepler Universitätsklinikum

BeitragKepler Universitätsklinikum GmbH

Nina Füreder

Decision - KI-unterstützte klinische Entscheidungsfindung und evidenzbasierte Medizin im Kepler Universitätsklinikum

Kurzbeschreibung der Initiative

Trotz medizinischen Fortschritts bleibt die klinische Entscheidungsfindung anfällig für Fehler, unvollständige Daten und subjektive Urteile – vor allem bei begrenztem Zugang zu evidenzbasierten Ressourcen. Zwar bietet evidenzbasierte Medizin eine Lösung, doch erschweren Zeitdruck und die Fülle an Wissen ihre Umsetzung. Die jüngsten technologischen Fortschritte wie z.B. Künstliche Intelligenz (KI) bieten hier das Potenzial, die evidenzbasierte Medizin zu transformieren, indem sie eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe in Echtzeit bieten. In diesem Sinne beschäftigt sich das Projekt DECISION mit der Integration von KI-gesteuerten Werkzeugen im klinischen Alltag, um eine evidenzbasierte klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Das Projekt verfolgt dabei drei zentrale Ziele: (1) die Implementierung eines KI-gestützten Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse, (2) angewandte Forschung, um Ärzt*innen bei schnelleren und fundierteren Entscheidungen zu unterstützen, (3) akademische Analyse der Frage, wie Künstliche Intelligenz das Denken und die Entscheidungsfindung von Medizinerinnen beeinflusst und transformiert. Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, die diagnostische Genauigkeit zu erhöhen, die Behandlungsempfehlungen zu verbessern, Fehler und Kosten zu reduzieren und somit die Patientensicherheit und die Versorgungsqualität nachhaltig zu steigern. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zur Erreichung von SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen, insbesondere durch die Förderung einer sicheren und effektiven Gesundheitsversorgung.

RIED

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried

Margit Matheis

Reduktion von Probenverwechslungen durch die Implementierung einer digitalen Blutabnahmesoftware

BeitragKrankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried

Margit Matheis

Reduktion von Probenverwechslungen durch die Implementierung einer digitalen Blutabnahmesoftware

Kurzbeschreibung der Initiative

Im Projekt „Reduktion von Probenverwechslungen durch die Implementierung einer digitalen Blutabnahmesoftware“ wurde mit dem Ziel gestartet, die Patient*innensicherheit im klinischen Alltag systematisch und nachhaltig zu erhöhen. Im Mittelpunkt stand die Reduktion von Blutprobenverwechslungen – einem auch heute noch realen Risiko trotz vorhandener Richtlinien und Standards.

Zur Zielerreichung wurde im Krankenhaus Ried im Innkreis eine digitale Blutröhrchensoftware (BRS) eingeführt, welche mittels Barcode-Scan des Patient*innenarmbands und der entnommenen Blutröhrchen eine eindeutige, sichere und standardisierte Zuordnung der entnommenen Blutproben gewährleistet. Die technische Umsetzung erfolgte nicht als isoliertes IT-Projekt, sondern als praxisnahes, interdisziplinäres Veränderungsvorhaben. Pflegepersonal, ärztliche Mitarbeitende sowie IT-Expert*innen arbeiteten eng zusammen. Die Software wurde in enger Rückkopplung mit den klinischen Nutzer*innen laufend weiterentwickelt und kontinuierlich an die realen Anforderungen auf den Stationen angepasst. So entstand ein stabiles, benutzerfreundliches System, das sowohl die Prozesssicherheit als auch das Bewusstsein für potenzielle Fehlerquellen nachhaltig verbessert und langfristig zur Risikominimierung beiträgt.

FH Salzburg GmbH/Department für Gesundheitswissenschaften, GeoSphere Austria, AGES, PMU Salzburg und LBI für Digitale Gesundheitsprävention

Daniela Huber PhD MSc MA BSc

Hitze in der Reha - Rückblick auf 30 Jahre Temperaturentwicklung an österreichischen Rehabilitationsstandorten (RehabHeat)

BeitragFH Salzburg GmbH/Department für Gesundheitswissenschaften, GeoSphere Austria, AGES, PMU Salzburg und LBI für Digitale Gesundheitsprävention

Daniela Huber PhD MSc MA BSc

Hitze in der Reha - Rückblick auf 30 Jahre Temperaturentwicklung an österreichischen Rehabilitationsstandorten (RehabHeat)

Das Forschungsprojekt RehabHeat untersucht erstmals systematisch die klimatischen Entwicklungen an Rehabilitationsstandorten in Österreich mit Blick auf ihre potenziellen Auswirkungen auf die Patient*innen- und Mitarbeitersicherheit. Hintergrund ist der signifikante Anstieg von Temperaturextremen infolge des Klimawandels, der insbesondere vulnerable Gruppen – wie beispielsweise Patient*innen mit kardiologischen, neurologischen oder neurologischen Erkrankungen – gesundheitlich gefährdet.

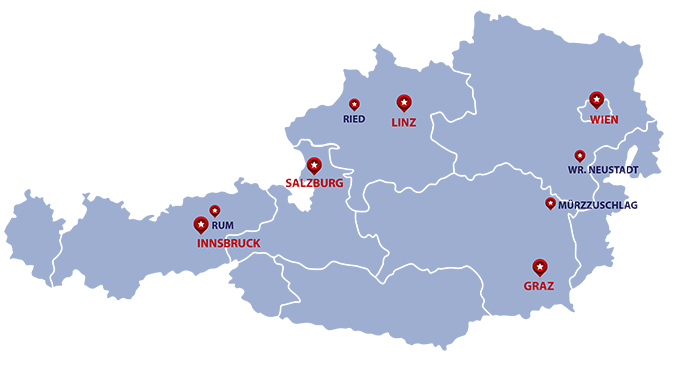

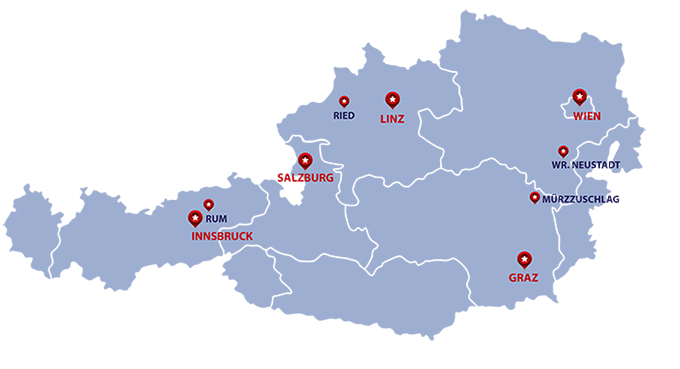

Ziel des Projektes war es, mittels retrospektiver Analyse von Temperaturdaten (1995–2024) aus 64 Rehabilitationsstandorten die Häufigkeit und regionale Verteilung von Hitzebelastungen (Kyselý-Tage, Tropennächte) zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigen deutliche regionale Unterschiede mit bis zu 5 °C Differenz zwischen Standorten und belegen eine Zunahme extremer Hitzetage, insbesondere in urbanen und tiefer gelegenen Regionen wie Wien oder dem Burgenland. Daraus ergeben sich konkrete Implikationen für die patient*innenzentrierte Planung, Standortanpassung, Hitzeschutzstrategien sowie die Schulung und Schutz von Mitarbeiter*innen im Umgang mit klimabedingten Gesundheitsrisiken.

RehabHeat trägt somit zur Verbesserung der Patient*innensicherheit bei, indem klimatische Risikofaktoren erkannt und als Basis für präventive und strukturelle Maßnahmen genutzt werden können – von der gezielten Patient*innenzuweisung bis zur infrastrukturellen Adaption. Auch die Mitarbeiter*innensicherheit kann durch die Integration von Hitzeprävention in betriebliche Abläufe profitieren.

PMU Salzburg

Rudolf Knipp

Verbesserung der Screening-Kompetenzen von Physiotherapiestudierenden im Bachelorstudium: Eine kumulative Dissertation

BeitragPMU Salzburg

Rudolf Knipp

Verbesserung der Screening-Kompetenzen von Physiotherapiestudierenden im Bachelorstudium: Eine kumulative Dissertation

Es handelt sich um ein laufendes Projekt/ Studie im Zuge meiner PhD Thesis an der PMU Salzburg in med. Wissenschaften. Kurzerläuterung: Diese Studie untersucht, ob ein gezieltes Screening-Training die Erkennungsrate von Red Flags bei Physiotherapiestudierenden verbessert. Dazu wird an vier Fachhochschulen in Österreich nach einer Baseline Testung ein spezielles Schulungsprogramm durchgeführt.

Zu den teilnehmenden Fachhochschulen gehören die FH Campus Wien, die Hochschule für angewandte Wissenschaften Burgenland (vormals FH Burgenland), die FH Joanneum Graz und die Fachhochschule für Gesundheitsberufe Oberösterreich.

Die teilnehmenden Studierenden absolvieren einen videobasierten Test zur Einschätzung von Patient*innen, nehmen anschließend an einem 18-stündigen Screening-Unterricht teil (9 Face-to-Face-Einheiten à 45 Minuten und 9 Online-Einheiten mit theoretischem Fokus, ebenfalls a`45 Minuten) und werden danach erneut getestet. Die Ergebnisse werden mit einer Kontrollgruppe verglichen, die das Standard-Curriculum durchläuft. Die 9 UE entsprechen umgerechnet knapp 7 (6,75) Zeitstunden und sind somit an einem Tag zu erreichen bzw. umzusetzen.

GRAZ

KAGes, LKH-Univ. Klinikum Graz, Stabsstelle QM-RM

Mag. Sonja Winkler

Delir-Prognose: Dem Delir einen Schritt voraus

BeitragKAGes, LKH-Univ. Klinikum Graz, Stabsstelle QM-RM

Mag. Sonja Winkler

Delir-Prognose: Dem Delir einen Schritt voraus

Kurzbeschreibung der Initiative

Beim Delir, einem akuten Verwirrtheitszustand, oftmals auch bezeichnet als Durchgangssyndrom, handelt es sich um eine häufig auftretende Komplikation während des Krankenhausaufenthaltes. Ausgelöst durch Stressfaktoren wie z.B. Infektion, Dehydrierung oder Operation ist das Risiko ein Delir zu entwickeln vor allem bei prädisponierten Patient:innen (hohes Alter, Multimorbidität, Demenz, Suchtmittel, etc.) sehr hoch. Die Symptome werden häufig übersehen, die Auswirkungen für die Patient:innen können jedoch schwerwiegend sein, erhöhter Pflegeaufwand und verlängerte Hospitalisierung stellen eine zusätzliche Belastung für das Krankenhauspersonal und erhöhte Krankenhauskosten dar.

Durch eine frühe Intervention ist das Entstehen eines Delirs jedoch verhinderbar. Voraussetzung hierfür ist das frühzeitige Erkennen eines erhöhten Delirrisikos. Um dies zu unterstützen wurde im Rahmen dieses Projektes ein Prozess etabliert, der durch frühzeitiges Handeln das Entstehen eines Delirs im besten Fall verhindern soll. Ein essentieller Part des „neuen“ Prozesses war die Implementierung einer Software, die das individuelle Risiko (machine-learning) berechnet und dieses als Hilfestellung (Decision Support) im Krankenhausinformationssystem (KIS) anzeigt. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des behandelnden Personals gezielt auf die gefährdeten Patient:innen gelenkt. In Folge dessen wird bei Notwendigkeit interdisziplinär (Medizin, Pflege, MTD, Pharmazie) eine Kaskade an Präventionsmaßnahmen ausgelöst um dieses Risiko zu reduzieren. Derzeit befindet sich das Projekt auf der Univ. Klinik für Orthopädie und Traumatologie in der Pilotphase und endet im Dezember 2025.

GRAZ

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz

Mag. Lukas Sassmann

Ethik-Visite

BeitragKrankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz

Mag. Lukas Sassmann

Ethik-Visite

Kurzbeschreibung der Initiative

Die Ethikvisiten sind eine Form der präventiven Ethikberatung -Ethiker beraten das Behandlungsteam regelmäßig im Rahmen der Visite zu ethischen Fragen im Behandlungsalltag. Die präventive Ethikberatung zielt anders als beispielsweise Ethikkonsile darauf ab, der Entwicklung ethischer Konfliktsituationen vorzubeugen und damit die Entscheidungssicherheit im Behandlungsteam und auch für die Patient*innen zu erhöhen. Präventive Ethikberatung ist eine aufsuchende Beratungsform, wobei Mitglieder des Ethikkomitees regelhaft an Visiten, Übergaben, Stationsbesprechungen etc. teilnehmen und dabei Ansprechpersonen für spontan auftauchende ethische Fragen sind, diese antizipieren oder auf relevante Aspekte hinweisen.

GRAZ

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes), Zentraldirektion

DGKP Svenja Morianz, Mag. Maja Schmölzer, Christine Moisi BSc MSc, Dr. Nikolaus Schneider, Dr. Leonie Rederer, Dr. Johannes Koinig, DGKP Christoph Kumpitsch MSc, DI Lucas Pflanzl-Knizacek BSc MA, Dr. Bernhard Kowalski MSc

Teamergency – Multiprofessionelles Notfall- und Teamtraining

BeitragSteiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes), Zentraldirektion

DGKP Svenja Morianz, Mag. Maja Schmölzer, Christine Moisi BSc MSc, Dr. Nikolaus Schneider, Dr. Leonie Rederer, Dr. Johannes Koinig, DGKP Christoph Kumpitsch MSc, DI Lucas Pflanzl-Knizacek BSc MA, Dr. Bernhard Kowalski MSc

Teamergency – Multiprofessionelles Notfall- und Teamtraining

Kurzbeschreibung der Initiative

Teamergency ist ein multiprofessionelles Trainingsprogramm für klinisches und nicht-klinisches Personal der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Ziel ist ein notfallsicheres, angstfreies Krankenhaus – für Patient*innen und Mitarbeitende gleichermaßen. In kurzen, evidenzbasierten Einheiten (max. 30 Minuten, mindestens monatlich pro Bereich) trainieren Teams während der Arbeitszeit direkt am eigenen Arbeitsplatz – mit vertrautem Equipment und Kolleg*innen. Trainiert werden einerseits konkrete medizinische Notfallsituationen (z. B. Anaphylaxie, Kreislaufstillstand, Sepsis), andererseits in separaten Trainings zentrale Kompetenzen wie Kommunikation, Entscheidungsfindung und Teamarbeit – basierend auf Prinzipien des Crew Resource Managements (CRM) aus der Luftfahrt.

Alle Trainings erfolgen in multiprofessionellen Kleingruppen (max. 6 Personen), folgen einem methodisch standardisierten Ablauf und beinhalten strukturierte Debriefings.

Die Inhalte orientieren sich an aktuellen medizinischen Leitlinien und fokussieren auf Human Factors, Handlungssicherheit, Rollenverständnis und Schnittstellenkompetenz. Teamergency stärkt die Patient*innensicherheit, das persönliche Sicherheitsgefühl, die Teamkommunikation und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit – und trägt so messbar zur Entwicklung einer positiven Sicherheits- und Lernkultur im Gesundheitswesen bei.

MÜRZZUSCHLAG

Med-STA GmbH und PVE Diakonissen GmbH am Standort Mürzzuschlag

Dr. Michael Weldi, MSc MBA (Med-STA GmbH) & Ines Schöls, BA MA (PVE Diakonissen GmbH)

Lean-gestützter Inbetriebnahmeprozess mit HRO-Ansatz für Primärversorgungseinheiten (PVE) - Sicherheit durch Struktur

BeitragMed-STA GmbH und PVE Diakonissen GmbH am Standort Mürzzuschlag

Dr. Michael Weldi, MSc MBA (Med-STA GmbH) & Ines Schöls, BA MA (PVE Diakonissen GmbH)

Lean-gestützter Inbetriebnahmeprozess mit HRO-Ansatz für Primärversorgungseinheiten (PVE) - Sicherheit durch Struktur

Kurzbeschreibung der Initiative

Die Initiative verfolgt das Ziel, die Inbetriebnahme einer neuen Primärversorgungseinheit (PVE) durch ein strukturiertes, Lean-gestütztes Workshop- und Simulationskonzept sicher, effizient und teamorientiert zu gestalten. Entwickelt von Med-STA in Kooperation mit der PVE Diakonissen GmbH, umfasst das Konzept die Anwendung bewährter Lean-Methoden, praxisnahe Simulationsformate sowie interprofessionelle Beteiligung aller Berufsgruppen. Dabei orientiert sich das Konzept zusätzlich an den Prinzipien Hochzuverlässiger Organisationen (HRO), um bereits in der Startphase eine hohe Fehlerresistenz, Resilienz und Sicherheitskultur zu etablieren. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung, Analyse und Optimierung zentraler Versorgungsprozesse. Die ersten Anwendungen im PVE Mürzzuschlag (2024) zeigten deutliche Verbesserungen in Bezug auf Patientensicherheit, Prozessklarheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Die weitere Implementierung in den PVEs Telfs und Kindberg (2025) sowie in vorangegangenen Krankenhausprojekten (z. B. Notaufnahme LKH Feldbach, ZAE Elisabethinen Graz) belegen die Übertragbarkeit des Konzepts. Das Konzept ermöglicht sowohl einen strukturierten Start als auch eine nachhaltige Prozessverbesserung bestehender Einrichtungen.

INNSBRUCK

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der AAHP, der Klinik Hietzing, dem Karl Landsteiner Institut für klinisches Risikomanagement und dem Kantonsspital Aarau

Jasmin Theresa Stoll

Entwicklung, Validierung und Implementierung eines klinisch-pharmazeutischen Kompetenzrahmens für Krankenhausapotheker:innen in Österreich

BeitragLeopold-Franzens-Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der AAHP, der Klinik Hietzing, dem Karl Landsteiner Institut für klinisches Risikomanagement und dem Kantonsspital Aarau

Jasmin Theresa Stoll

Entwicklung, Validierung und Implementierung eines klinisch-pharmazeutischen Kompetenzrahmens für Krankenhausapotheker:innen in Österreich

Kurzbeschreibung der Initiative

Ziel dieses mehrphasigen Projekts war es einen maßgeschneiderten klinisch-pharmazeutischen Kompetenzrahmen für Krankenhausapotheker:innen in Österreich zu entwickeln, zu validieren und zu implementieren, um so die Patient:innensicherheit zu verbessern. In der ersten Phase, wurde eine systematische Literaturstudie durchgeführt, um Kompetenzen von Krankenhausapotheker:innen zu identifizieren, die von internationalen pharmazeutischen und/oder medizinischen Organisationen (z.B. European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), International Pharmaceutical Federation (FIP), …) oder in wissenschaftlichen Datenbanken (z.B. PubMed, …) publiziert wurden. Diese wurden auf ihre Eignung nach zuvor festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien überprüft (Screening Prozess). Falls sie vom Forschungsteam als geeignet eingestuft worden sind, wurden sie dem Common Training Framework (CTF) der EAHP zugeordnet und anschließend auf ihre weitere Eignung in Hinblick auf das österreichische Gesundheitssystem überprüft, wodurch ein erster Entwurf entstand.

Dieser Entwurf wurde in einem Validierungsprozess mit einem Expertengremium bestehend aus den Vorstandsmitgliedern der Austrian Association of Hospital Pharmacists (AAHP) geprüft. Entsprechende Änderungen wurden vorgenommen, wodurch der erste maßgeschneiderte Kompetenzrahmen für Krankenhausapotheker:innen in Österreich entstanden ist. In einer anschließenden Interviewstudie wurden 20 gesundheitspolitische Stakeholder des österreichischen Gesundheitssystems befragt, wie dieser Kompetenzrahmen bestmöglich implementiert werden könnte und welche Faktoren dabei erleichternd und erschwerend wirken könnten.

RUM

Österreichisches Rotes Kreuz - Rettungsdienst Tirol

Armin Laiminger

Gewaltprävention & Eigenschutz im Rettungsdienst

BeitragÖsterreichisches Rotes Kreuz - Landesverband Tirol

Armin Laiminger

Gewaltprävention & Eigenschutz im Rettungsdienst

Kurzbeschreibung der Initiative

Der Rettungsdienst Tirol betreut jährlich rund 310.000 Patient: innen mit ca. 2.800 Sanitäter: innen. Eine Umfrage unter 1.951 Mitarbeitenden zeigt, dass 84 % bereits Aggression oder Gewalt im Einsatz erlebt haben – meist in Form verbaler Angriffe, aber auch physischer Übergriffe, teils sogar mit Waffen. 13 % wurden dabei verletzt. Viele Mitarbeitende fühlen sich ungenügend für solche Situationen vorbereitet. Die gesetzliche Ausbildung enthält bislang kaum Inhalte zu Deeskalation oder Eigenschutz. Der Rettungsdienst Tirol startete daher die engagierte Initiative „Gewaltprävention & Eigenschutz im Rettungsdienst“, bestehend aus verpflichtenden Basis- und Praxismodulen. Inhalte sind respektvolle Kommunikationsführung, Gefahren-Awareness, Handlungssicherheit in Deeskalationsstrategien sowie rechtliche Aspekte.

Die Module werden flächendeckend angeboten und künftig in die Grundausbildung der Sanitäter: innen integriert. Ergänzend werden Abstimmungen mit Polizei und Leitstelle zur verbesserten Kommunikation im Einsatzfall durchgeführt. Als Begleitmaßnahme ist der Rettungsdienst Tirol mit anderen Organisationen Partner des Vereins „Hand aufs Herz – Reschpekt“ und somit Unterstützer deren Initiativen zum wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander.

Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, sind in der zweiten Projektphase mediale Beiträge geplant. Langfristig sollen die Maßnahmen österreichweit übernommen, regelmäßig evaluiert und durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Der Rettungsdienst Tirol setzt damit ein starkes Zeichen gegen Gewalt im Einsatz und für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Patienten!

European Specialist Nurses Organisation (ESNO)

Panagiota Tsikala

ESNO "Nurses for patient safety" Committee

BeitragEuropean Specialist Nurses Organisation (ESNO)

Panagiota Tsikala

ESNO "Nurses for patient safety" Committee

Kurzbeschreibung der Initiative

Projektbeschreibung: ESNO Committee on Patient Safety, "Nurses for patient safety" Die zunehmende Komplexität europäischer Gesundheitssysteme erfordert starke sicherheitsorientierte Strukturen. Spezialisierte Pflegefachpersonen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Die European Specialist Nurses Organisation (ESNO) hat daher 2024 den Patientensicherheitsausschuss gegründet – eine europaweite Plattform, die Fachpflege, Patient:innenorganisationen, Politik und Expert:innen zusammenbringt, um Patient:innensicherheit systematisch zu stärken.

Der Ausschuss verfolgt einen interdisziplinären, patient:innenzentrierten Ansatz und orientiert sich an den Prinzipien der European Patient Safety Foundation (EUPSF). Gleichzeitig werden Konzepte der Value-Based Healthcare integriert, um Sicherheit und Versorgungsqualität gemeinsam zu denken. Ziele des Komitees sind: Entwicklung eines strategischen Rahmens für Patient:innensicherheit mit Best Practices und innovativen Ansätzen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Fachpflege, Politik, Organisationen und Institutionen, Beitrag zur europäischen Gesundheitspolitik mit Fokus auf Sicherheit, Ausbau von Aus- und Weiterbildung zu evidenzbasierter Sicherheitskultur, Verbesserung von Meldesystemen und Lernprozessen zur Risikominimierung. Das ESNO Committee on Patient Safety setzt neue Impulse für eine nachhaltige, hochwertige und sichere Gesundheitsversorgung in Europa.

Wiener Gesundheitsverbund, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Christina Labut, Gerda Brunhofer-Bolzer

Interdisziplinäre Antimicrobial Stewardship Programm (AMS) Visiten im Universitätsklinikum AKH Wien

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Christina Labut, Gerda Brunhofer-Bolzer

Interdisziplinäre Antimicrobial Stewardship Programm (AMS) Visiten im Universitätsklinikum AKH Wien

Kurzbeschreibung der Initiative

Unser Pilotprojekt „Interdisziplinäre Antimicrobial Stewardship Programm (AMS) Visiten im Universitätsklinikum AKH Wien“ zielt darauf ab, die Behandlungsqualität im AKH Wien und dadurch die Patient:innensicherheit in Bezug auf eine Antiinfektivatherapie zu erhöhen. Dies wollen wir durch wöchentliche, interdisziplinäre Kurvenvisiten direkt auf den Stationen erreichen. Ein Team aus Infektiolog:innen, klinischen Mikrobiolog:innen und Apotheker:innen evaluiert im direkten Austausch mit Stationsärzt:innen und Stationspflegeleiter:innen die Behandlung aller auf der Station befindlichen Patient:innen, die Antiinfektiva erhalten.

Wir legen dabei Wert auf individuelle, leitliniengerechte Therapieanpassungen, achten auf Wirkspektrum, Dosierung, Therapiedauer sowie richtige Probenentnahme für die mikrobiologischen Untersuchungen und steigern dadurch die Qualität der Patientenversorgung. Darüber hinaus tragen die AMS-Visiten dazu bei, das Verschreibungsverhalten der Ärzt:innen nachhaltig zu verbessern. Sie fördern den Mut, im interdisziplinären Dialog evidenzbasierte und patientenzentrierte Entscheidungen zu treffen. Für unser Pilotprojekt wurden zwei chirurgische Stationen ausgewählt.

Wiener Gesundheitsverbund, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Ilse Pointner

Arzneimittelsicherheit: die Rolle der Klinischen Pharmazeut*innen in der Betreuung von PICS-Betroffenen

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Ilse Pointner

Arzneimittelsicherheit: die Rolle der Klinischen Pharmazeut*innen in der Betreuung von PICS-Betroffenen

Kurzbeschreibung der Initiative

Patient*innen, die auf einer Intensivstation behandelt wurden, leiden nach Entlassung vielfach an psychischen, physischen und kognitiven Langzeitfolgen, z.B. verminderte Belastbarkeit, Muskelschwäche und reduzierte Gedächtnisleistung (Post-Intensive Care Syndrom (PICS)). Für die Betreuung dieser fragilen Patient*innengruppe wurde im AKH Wien eine multidisziplinäre Ambulanz etabliert, in der neben Intensivmediziner*innen, Psycholog*innen und Physiotherapeut*innen auch Klinische Pharmazeut*innen einbezogen sind. Ihre Aufgabe ist die Prävention und Adressierung Arzneimittel-bezogener Probleme in der komplexen Arzneimitteltherapie nach Intensivaufenthalt und Krankenhausentlassung.

Wiener Gesundheitsverbund, AKH Wien, UKKJ

Assoc. Prof. Priv. Doz. Mag. DDr. Tobias Werther

Patientensicherheit im Fokus: Implementierung eines strukturierten Schmerz-, Sedierungs-, Entzugs- und Delir-Management auf der neonatologischen Intensivstation im AKH Wien UKKJ

BeitragWiener Gesundheitsverbund, AKH Wien, UKKJ

Assoc. Prof. Priv. Doz. Mag. DDr. Tobias Werther

Patientensicherheit im Fokus: Implementierung eines strukturierten Schmerz-, Sedierungs-, Entzugs- und Delir-Management auf der neonatologischen Intensivstation im AKH Wien UKKJ

Kurzbeschreibung der Initiative

Das Projekt wurde 2022 gestartet, um das bestehende Schmerzmanagement auf der neonatologischen Intensivstation (NICU) an neue Standards anzupassen. Ziel war es, ein einheitliches, strukturiertes Vorgehen zu etablieren, das sowohl die Qualität der Schmerzbehandlung verbessert als auch die Patient:innensicherheit in den Mittelpunkt stellt. Ein umfassendes und patient:innenorientiertes Schmerzmanagement sollte nicht nur die Vermeidung oder Linderung von Schmerzen berücksichtigen, sondern auch die Aspekte Sedierung, Medikamentenentzug und Delir in ein ganzheitliches Versorgungskonzept einbeziehen. Im ersten Schritt haben wir uns intensiv mit der Einschätzung von Schmerz, Sedierung, Entzug und Delir bei Neugeborenen und Säuglingen beschäftigt. Gemeinsam im Team wählten wir geeignete Bewertungsskalen (Scores) aus, die speziell auf unsere Patient:innen abgestimmt sind. Diese wurden in den klinischen Alltag integriert – begleitet von gezielten Schulungen für Pflegekräfte und Ärzt:innen. Parallel dazu entwickelten wir Ablaufdiagramme (Flowcharts) für die Schmerzbehandlung nach chirurgischen Eingriffen. Ergänzend wurden Protokolle für das kontrollierte Ausschleichen von Medikamenten erstellt. Auch diese fanden über Mitarbeiter:innenschulungen Eingang in die tägliche Praxis. Durch die Anwendung standardisierter Protokolle können Medikamentendosierungen vereinheitlicht und Über- oder Unterdosierungen vermieden werden. Klare Abläufe und Entscheidungshilfen erhöhen zudem die Sicherheit im Arbeitsalltag unserer Teams.

Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Favoriten

Dr. Katharina Kruppa

Sozialpädiatrische Gruppe

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Klinik Favoriten

Dr. Katharina Kruppa

Sozialpädiatrische Gruppe

Kurzbeschreibung der Initiative

Die sozialpädiatrische Gruppe (SPG) der Kinder- und Jugend Abteilung der Klinik Favoriten ist eine innovative, interdisziplinäre Ergänzung zur gesetzlich vorgeschriebenen Kinderschutzgruppe (KSG). Während die KSG meist monatlich tagt und nur bei klaren Verdachtsmomenten aktiviert wird, ermöglicht die SPG einen niederschwelligen, wöchentlichen Zugang zur strukturierten Fallbesprechung auch bei unklaren oder komplexen Fällen. Geleitet durch Medizin und Pflege, vereint die SPG Fachleute aus Psychologie, Sozialarbeit, Pflege, Medizin und MTDG.

Dank niederschwelligem Zugang, der standardisierten Dokumentation, klarer SOPs und enger Abstimmung mit der KSG kann die SPG schnell, interdisziplinär und präventiv agieren. Diese Kombination aus frühzeitiger Risikoerkennung, multiprofessioneller Begleitung und hoher praktischer Akzeptanz verbessert die Patient*innensicherheit nachhaltig und entlastet Mitarbeitende im klinischen Alltag.

Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Floridsdorf

Dr. Petra Mohler

Enhanced Recovery After Cardiac Surgery - schneller und besser fit nach einer Herzoperation

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Klinik Floridsdorf

Dr. Petra Mohler

Enhanced Recovery After Cardiac Surgery - schneller und besser fit nach einer Herzoperation

Kurzbeschreibung der Initiative

Ziel dieses gemeinsamen Projektes der Abteilungen für Anästhesie und Intensivmedizin und für Herz- und Gefäßchirurgie sowie des Institutes für Physikalische Medizin und der Anstaltsapotheke ist es, die Patient*innen schneller in einen gebesserten Allgemeinzustand nach einer Herzoperation zu bringen. Dies soll mit Hilfe des ERACS-Konzeptes, das aus 3 Säulen besteht, gelingen: einer präoperativen, einer intraoperativen und einer postoperativen Säule mit dem Ziel, unsere Patient*innen optimal auf eine Herzoperation vorzubereiten und dadurch ein verbessertes Outcome zu erzielen. Österreichweit ist die Klinik Floridsdorf die erste, die das ERACS-Konzept etabliert hat.

Durch die präoperative Patient*innenoptimierung (Patient Blood Management, Optimierung des Ernährungs- und Vitaminstatus und präoperative Physiotherapie) und die Verbesserung der intraoperativen Schmerztherapie und der Delirprophylaxe soll eine Reduktion der Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation sowie der Krankenhausverweildauer erzielt werden. So führt die rechtzeitige Korrektur einer Eisenmangelanämie (im Rahmen des Patient Blood Managements) zu einer Reduktion des Blutkonservenverbrauchs.

Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Floridsdorf

Florian Tuschl, DGKP

„Multiprofessionelle Simulationstrainings für kritische Notfälle – Herzalarm Training“

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Klinik Floridsdorf

Florian Tuschl, DGKP

„Multiprofessionelle Simulationstrainings für kritische Notfälle – Herzalarm Training“

Kurzbeschreibung der Initiative

Das Projekt „Multiprofessionelle Simulationstrainings für kritische Notfälle – Herzalarm Training“ ist eine innovative, systematische Maßnahme zur Verbesserung der Notfallversorgung in unserer Klinik Floridsdorf. Ziel ist es, durch regelmäßig durchgeführte, realitätsnahe Simulationen die Kompetenzen des interdisziplinären Teams bei lebensbedrohlichen Situationen wie Herzstillständen zu stärken. Dabei werden alle relevanten Berufsgruppen – Ärzt:innen, Pflegekräfte sowie Medizinstudierende in die Trainings eingebunden. Die Simulationen sind so gestaltet, dass sie die tatsächlichen Bedingungen im Klinikalltag möglichst realistisch abbilden, inklusive logistischer Herausforderungen wie enge Räume, Zugangswege oder technische Hindernisse.

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Teamarbeit, Kommunikation, Entscheidungsfindung und die Anwendung aktueller medizinischer Leitlinien zu verbessern, um die Patientensicherheit zu erhöhen und die Überlebenschancen bei kritischen Notfällen signifikant zu steigern. Mit dem Slogan „Wenn’s richtig ernst wird, dann mit uns“ unterstreicht das Projekt die Bereitschaft und Kompetenz des Teams, im Ernstfall professionell und effizient zu handeln.

Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Floridsdorf

Florian Tuschl, DGKP

Schnelle Entscheidungsfindung im Team – Huddle Meeting

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Klinik Floridsdorf

Florian Tuschl, DGKP

Schnelle Entscheidungsfindung im Team – Huddle Meeting

Kurzbeschreibung der Initiative

In vielen Krankenhäusern fehlt es an einer strukturierten, interdisziplinären Kommunikation zu Beginn des Arbeitstages. Um Verzögerungen in der Entscheidungsfindung, unklare Verantwortlichkeiten und ineffiziente Ressourcennutzung zu vermeiden, wurde im August 2024 das tägliche „Huddle Meeting“ eingeführt. Dieses strukturierte, maximal 10-minütige Morning Briefing bringt alle relevanten Berufsgruppen – von Ärztinnen über Pflegepersonal über dem Klinisch Administrativen Dienst bis hin zu Medizin Technischen Assistenzberufe – direkt zu Schichtbeginn zusammen.

Ziel ist es, einen schnellen Überblick über Personal, Aufgabenverteilung, Bettensituation und besondere Herausforderungen des Tages zu schaffen. Durch klare Zuständigkeiten, präzise Informationsweitergabe und eine koordinierte Planung wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt, die Patientinnenversorgung verbessert und das Team in seiner Handlungsfähigkeit unterstützt – besonders in kritischen Situationen.

Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Landstraße

Beate Kranich

Forum Psychiatrie - Vernetzung Region 1,3,4,11

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Klinik Landstraße

Beate Kranich

Forum Psychiatrie - Vernetzung Region 1,3,4,11

Kurzbeschreibung der Initiative

Die Initiative entstand aus der langjährigen Erfahrung und engen beruflichen und freundschaftlichen Zusammenarbeit von Sozialarbeit und klinischer Psychologie an der Allg. Psych. Abt. Aufgrund zahlreicher gesammelter Problemstellungen in der Versorgung wurden diese gemeinsam – neben dem Berufsalltag und mit viel Engagement - reflektiert und priorisiert. Im Austausch über Herausforderungen und Möglichkeiten wurden Ideen gesammelt, um gezielt an den Schnittstellen zwischen intra- und extramuralen Akteur*innen Verbesserungen zu erzielen. So entwickelte sich schließlich das Konzept für das Forum Psychiatrie. Dankenswerterweise wurde das Projekt laufend von Kolleg*innen unterstützt. Ziel des Projekts ist die Optimierung der intra- und extramuralen Zusammenarbeit, um eine kontinuierliche psychiatrische Patient*innen-Betreuung und –Versorgung sicherzustellen. Durch regelmäßge Vernetzung zwischen der Allgemein Psychiatrischen Abteilung der Klinik Landstraße und extramuralen Akteur*innen (Blauorganisationen, FSW, PSD, Hope 4 med, Betreuungs- und Beratungseinrichtungen wie z.B. Caritas, Volkshilfe, HPE, Flüchtlingshilfe, Vertretungsnetz sowie psychother. Versorgungseinrichtungen wie ÖAGG, SFU sowie niedergelassene Fachärzt*innen) sollen Lösungsansätze entwickelt werden. Die Themen orientieren sich an den aktuellen Anforderungen in der Patient*innen-Arbeit aus der Perspektive aller Beteiligten. Unterschiedliche Sichtweisen und Lösungsansätze der Mitarbeiter*innen, insbesondere zu den Themen Aufnahme und Entlassung, werden erhoben, reflektiert und optimiert.

Wiener Gesundheitsverbund, Klinik Landstraße, Institut für Nuklearmedizin mit PET/CT und Schilddrüsenkompetenzzentrum

Dr. Brigitta Schmoll-Hauer, MBA

Die "Schilddrüsen-Anfrage-Ambulanz" des Instituts für Nuklearmedizin der Klinik Landstraße

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Klinik Landstraße, Institut für Nuklearmedizin mit PET/CT und Schilddrüsenkompetenzzentrum

Dr. Brigitta Schmoll-Hauer, MBA

Die "Schilddrüsen-Anfrage-Ambulanz" des Instituts für Nuklearmedizin der Klinik Landstraße

Kurzbeschreibung der Initiative

In unserer „Schilddrüsen-Anfrage-Ambulanz“ können Patient*innen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 10 Uhr ohne Termin vorsprechen. Mitzubringen sind ein Ultraschall- und ein Laborbefund der Schilddrüse. Diese Befunde werden von den Fachärzt*innen des Instituts begutachtet und die Dringlichkeit für eine Untersuchung an der Spezialambulanz eingeschätzt. Patient*innen mit akuter Schilddrüsenerkrankung werden rasch erkannt und sofort oder in den nächsten Tagen untersucht und behandelt. Bei schon länger bestehenden chronischen Schilddrüsenerkrankungen, die ja sehr häufig sind, werden Kontrolltermine längerfristig terminisiert. Patient*innen, die keines Untersuchungstermines an einer Schilddrüsen-Spezialambulanz bedürfen, einen länger in der Zukunft liegenden Routinetermin brauchen oder zur Einholung einer „Zweit-Meinung“ gekommen sind, erhalten schriftliche Untersuchungs- und/oder Behandlungsempfehlungen für die Hausärztin/den Hausarzt.

Ziel ist, Patient*innen mit akuter oder bösartiger Schilddrüsenerkrankung durch Reihung nach medizinischer Dringlichkeit, einen raschen Termin anbieten zu können.

Wiener Gesundheitsverbund, VR Personalentwicklung und Ausbildung, Psychologische Beratungsstelle

Mag. Katharina Butschek

Psychische Erste Hilfe (P.E.H.) für Mitarbeiter*innen im Wiener Gesundheitsverbund

BeitragWiener Gesundheitsverbund, VR Personalentwicklung und Ausbildung, Psychologische Beratungsstelle

Mag. Katharina Butschek

Psychische Erste Hilfe (P.E.H.) für Mitarbeiter*innen im Wiener Gesundheitsverbund

Kurzbeschreibung der Initiative

Die Psychologische Beratungsstelle des Wiener Gesundheitsverbunds bekam 2022 den Auftrag, ein Konzept für ein kollegiales Unterstützungs-System für Betroffene einer akuten Krise zu entwickeln und dieses System dann in allen Dienststellen einzuführen. Aufbauend auf den schon bestehenden Systemen in unseren Pionierkliniken Hietzing und Floridsdorf, wurde in einem gemeinschaftlichen Prozess ein Konzept entwickelt und seit 2023 arbeitet die Psychologische Beratungsstelle an der Implementierung. Klinik Ottakring mit Standort Penzing, Klinik Favoriten und Klinik Landstraße haben 2024 Mitarbeiter*innen als Psychische Ersthelfer*innen geschult und eine organisatorische und administrative Rahmenstruktur gestaltet. In allen 4 Kliniken wurde das Projekt im ersten Quartal 2025 gestartet und Psychische Erste Hilfe ist nun für alle verfügbar. Klinik Donaustadt und die Pflegewohnhäuser des WIGEV werden im Herbst 2025 nachfolgen.

Das Projekt wir von Professor Reinhardt Strametz der Hochschule RheinMain wissenschaftlich evaluiert und durch eine Steuerungsgruppe innerhalb des Wiener Gesundheitsverbunds ständig begleitet. Der WIGEV ist mit einem Unterstützungssystem für Mitarbeiter*innen dieser Dimension in Europa führend, die Kombination eines kollegialen Hilfesystems mit einer Psychologischen Beratungsstelle als Unterstützung im Hintergrund sowohl für Betroffene als auch Psychische Ersthelfer*innen ist wegweisend.

Wiener Gesundheitsverbund, Universitätsklinikum AKH Wien

Gerda Laml-Wallner

Arzneimitteltherapiesicherheit durch klinische Pharmazeut*innen

BeitragWiener Gesundheitsverbund, Universitätsklinikum AKH Wien

Gerda Laml-Wallner

Arzneimitteltherapiesicherheit durch klinische Pharmazeut*innen

Kurzbeschreibung der Initiative

Arzneimitteltherapiesicherheit durch klinische Pharmazeut*innen Am Universitätsklinikum AKH Wien wird der risikoreiche Arzneimitteltherapie-Prozess – von der Aufnahme, über den stationären Aufenthalt, bis zum Entlassungsgespräch – durch Klinische Pharmazeut*innen begleitet. Das zentrale Ziel der klinisch-pharmazeutischen Arbeit ist die Vermeidung Arzneimittel-bezogener Probleme, um so die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) und letztlich auch die Patient*innensicherheit zu maximieren. Dieses Ziel wird durch ein Maßnahmenbündel und verschiedene Initiativen erreicht. Neben der Teilnahme an Stationsvisiten und der regelmäßigen Durchführung von Medikationschecks tragen auch der Betrieb einer Spezialambulanz für Arzneimitteltherapie und Interaktionen, Maßnahmen des Antimicrobial Stewardships, ein Patient*inneninformationszentrum und aktive Pharmakovigilanz zur AMTS bei.

Wiener Gesundheitsverbund, AKH Wien, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Sarah Macura

Kinder Schützen - Sicher Arbeiten im Krankenhaus

BeitragWiener Gesundheitsverbund, AKH Wien, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Sarah Macura

Kinder Schützen - Sicher Arbeiten im Krankenhaus

Kurzbeschreibung der Initiative

Das Projekt "Kinder schützen - Sicher arbeiten im Krankenhaus" (im Folgenden "Schutzkonzept") der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (UKKJP) ist ein innovatives, mehrstufiges Vorhaben, das den Schutz und die Sicherheit vor Gewalt, Grenzverletzungen und Machtmissbrauch für Kinder und Jugendliche (Patient:innen), ihre Familien und Mitarbeitende nachhaltig stärkt. Ziel ist ein Behandlungs- und Arbeitsumfeld, in dem potenzielle Grenzüberschreitungen frühzeitig erkannt, klar benannt, wirksam beendet und aktiv vorgebeugt werden. Dazu gehören die Gestaltung sicherer Strukturen und Interaktionen, Sensibilisierung, die Stärkung der Rechte und Partizipation von Patient:innen und Mitarbeitenden sowie die Förderung der Handlungssicherheit in kinderschutzsensiblen Situationen. Im Zentrum steht eine Haltung, die von Achtsamkeit, Reflexion, Respekt und Mitbestimmung geprägt ist. Nach umfassenden klinikweiten Gefährdungsanalysen entwickelte das Projektteam in monatlichen Meetings unter aktiver Beteiligung von Mitarbeitenden aller Berufsgruppen, Patient:innen und Eltern gezielte Präventionsmaßnahmen sowie Interventions-, Aufarbeitungs- und Rehabilitationskonzepte. Das Schutzkonzept ist ein fortlaufender, partizipativer Prozess der Organisationsentwicklung. Es wird kontinuierlich durch Rückmeldungen von Patient:innen und Mitarbeitenden weiterentwickelt und durch Schulungen, Evaluationen und kreative Aktionen (z.B. Kinderrechte-Oster-Aktionen, Leitbild-Adventskalender) mit aktiver Einbindung lebendig gehalten. So entsteht eine gelebte Sicherheitskultur, die die Versorgungsqualität und das Sicherheitsgefühl aller in der Klinik nachhaltig stärkt.